在天津渤化永利化工股份有限公司檔案室,保存著一張1953年頒發(fā)的“新中國第一號發(fā)明證書”。世界知識產(chǎn)權(quán)日到來之際,記者前往探訪這張發(fā)明證書背后的故事。

“新中國第一號發(fā)明證書”是怎么來的?

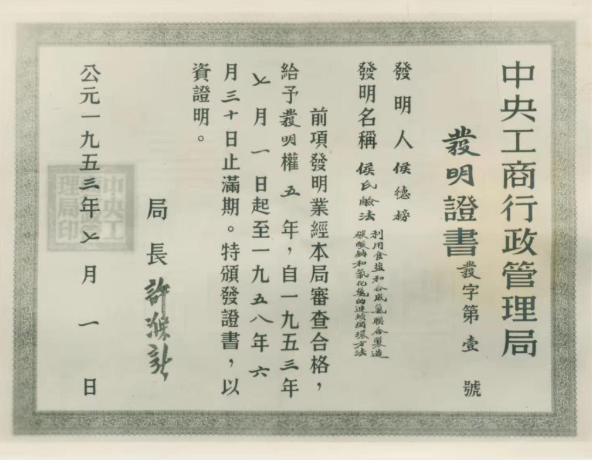

“發(fā)明人:侯德榜;發(fā)明名稱:侯氏堿法。前項發(fā)明業(yè)經(jīng)本局審查合格,給予發(fā)明權(quán)五年……”

一張透黃的發(fā)明證書上,赫然寫著“發(fā)字第一號”。“這是新中國成立后政府頒發(fā)的第一張發(fā)明證書。”天津渤化永利化工股份有限公司廠史專家王曉亮說。

20世紀初,以西方國家為主的索爾維公會壟斷純堿制造技術(shù),并對會員以外的國家實行技術(shù)封鎖。“堿是工業(yè)之母,突破不了純堿制造技術(shù),我國化學(xué)工業(yè)就被外國人‘卡住脖子’。”王曉亮說。

1916年以后,愛國實業(yè)家范旭東決心以鹽制堿并成立永利堿廠,隨后邀請科學(xué)家侯德榜回國擔任總工程師。侯德榜先后向美、德等國洽談購買專利工藝,但受到各種阻礙。

“德國為了保護盟國日本企業(yè)的利益提出個要求,按德國工藝制造的純堿不能賣到日本占領(lǐng)的東三省。”王曉亮介紹說,侯德榜反駁說,東三省是中國的領(lǐng)土,中國制造的堿當然要賣到那里,于是中斷了談判。

回國后,侯德榜帶領(lǐng)技術(shù)團隊,克服技術(shù)封鎖、日本入侵等巨大困難,先后突破西方國家壟斷的索爾維法、察安法兩種制堿工藝,并于20世紀40年代發(fā)明“侯氏制堿法”。

南開大學(xué)教授趙津在其著作中提出:“侯氏制堿法把純堿工業(yè)技術(shù)推向一個新的高峰,它是中國人在世界化工史上留下的輝煌篇章。”

新中國成立后,侯德榜向政府申請專利。1953年7月,當時的中央工商行政管理局給侯氏制堿法頒發(fā)第一號專利。

從1到1000,制堿工業(yè)蓬勃發(fā)展

現(xiàn)在,“新中國第一號發(fā)明證書”已經(jīng)孕育出一個注冊資本70億元的國有企業(yè)。范旭東、侯德榜等人開創(chuàng)的永利堿廠等多家企業(yè),現(xiàn)在發(fā)展成為天津渤海化工集團有限責任公司,天津渤化永利化工股份有限公司便是其下屬企業(yè)。

天津渤化永利化工股份有限公司科技發(fā)展部副部長劉宇娜介紹,“侯氏堿法”至今仍是先進的制堿工藝,與其他制堿工藝相比,基本沒有廢渣和廢水,適應(yīng)了當代環(huán)保要求。

進入新世紀,渤化集團在國內(nèi)率先實現(xiàn)制堿設(shè)備大型化、高效化,企業(yè)邁進世界制堿技術(shù)的先進行列,一大批新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)填補多項國內(nèi)技術(shù)空白。

截至2020年底,渤化集團共有有效專利1108件,其中發(fā)明專利306件,實用新型專利760件,外觀設(shè)計專利42件,集團多年來累計申請專利達到3255件。

渤化集團科技創(chuàng)新部部長王志東說:“從新中國第1件發(fā)明到現(xiàn)在,專利數(shù)量突破1000件,有100多年歷史的渤化集團將創(chuàng)新視為生命,持續(xù)為推動我國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展出一份力。”

企業(yè)強不強,專利是試金石

26日,天津市濱海新區(qū)發(fā)布知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展指數(shù)報告與創(chuàng)新能力排行榜,渤化集團所屬企業(yè)再次上榜。

“在高質(zhì)量發(fā)展時代,企業(yè)實力強不強,就看有多少高質(zhì)量專利。”濱海新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)處處長李加軍說,創(chuàng)新發(fā)展需要政府營造良好的環(huán)境,促進整個區(qū)域形成創(chuàng)新浪潮。

為促進企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,天津市濱海新區(qū)為渤化集團等區(qū)內(nèi)企業(yè)提供全方位便利服務(wù)。

中國(濱海新區(qū))知識產(chǎn)權(quán)保護中心副主任鄭博文介紹說,新區(qū)推出專利快速預(yù)審?fù)ǖ溃瑓^(qū)內(nèi)企業(yè)的專利授權(quán)時限從全國平均的22個月壓縮到3個月,助力專利以最快速度轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。

與此同時,大力開展知識產(chǎn)權(quán)金融服務(wù)和專利成果對接。李加軍介紹說,2020年全區(qū)完成知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資金額17.2億元,同比增長473%。濱海新區(qū)2020年知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展指數(shù)達到184.4,同比增長25.9%。

“創(chuàng)新正成為企業(yè)的共識,這將是推動濱海新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的不竭動力。”李加軍說。